急诊学科

北京中医医院顺义医院急诊科始建于1990年,2016年正式成为院级重点学科,并与北京中医医院急诊学科开展两院学科联合建设。现涵盖急诊门诊、抢救室、输液室、治疗室、PICC维护门诊、狂犬疫苗门诊、重症医学科 、急诊病房、院前急救等区域,下设急诊内科、急诊脑病科、急诊骨外科、急诊妇科、急诊耳鼻喉科,并开展胸痛中心、卒中中心。抢救室、ICU、急诊病房床位共60张,为北京中医医院国家重点临床专科、国家中医药管理局重点专科、重点学科及急诊基地的联合建设科室,是中华民族医药学会急诊医学分会理事单位及副会长成员单位。

本学科现有医护人员近百人,其中各级医师22名,包括高级职称3人,博士生导师1名,呼吸治疗师1名,博士1名,硕士10人,全国中医药应急先进个人1人,北京市薪火3+3传承工作室继承人1人,岐黄学者1人。 经过多年的急诊临床实践,已经形成一支以中医、中西医结合人员为主的学术梯队。

学科以脓毒症及心衰的中医临床研究为主攻方向,以中医药治疗脓毒症、脓毒症胃肠功能障碍的理论及临床研究、中医药治疗耐药菌感染研究为着力点,承担相关课题10余项,核心期刊发表学术论文50余篇,其中SCI论文1篇;参编著作3部,发表中国中医药临床案例成果库3篇,其中1篇被评为优秀案例。

本学科重视发展中西医结合急危重症救治的临床能力,确定了“风温肺热病(肺部感染)”“眩晕病(眩晕)”“心衰病(心力衰竭)”为重点的病种,制定院内诊疗规范。

教学方面,本研究室承担了长春中医药大学、河北北方学院等高等医学院校的临床教学工作,医联体医师进修培训工作。有博士生导师1名,举办学术会议20余次,市级继续教育项目4个。并于2016年成立急诊教研室。形成了以临床作为主体,教学、科研作为两翼的良好发展模式。

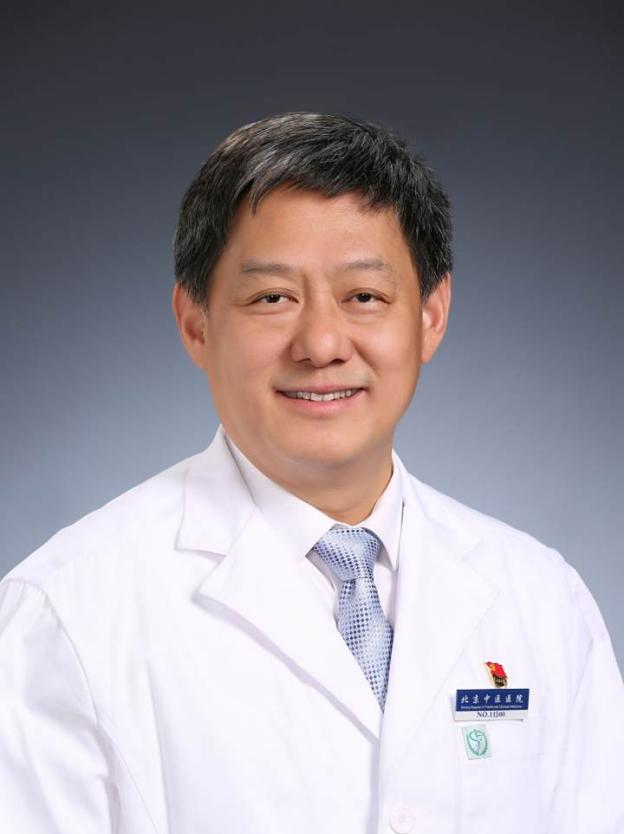

学术带头人

刘清泉,主任医师,教授,博士生导师。现任首都医科大学附属北京中医医院党委副书记、院长,北京市中医药研究所所长。北京市卫计委“215”学科带头人,兼任国家中医药管理局急诊重点专科协作组主任委员、中华中医药学会急诊专业委员会主任委员、北京市中西医结合学会会长等职务,获得过北京市科技进步一等奖等重大奖项。荣获“全国中医药应急先进个人”、“优秀科普院长”、“全国百名杰出青年中医”,“中华中医药学会科技之星”、“首届中华中医药学会科技之星”、“首都中医药防治甲流科技攻关贡献奖”、“北京市十大健康卫士”等称号。

从事中医、中西医结合内科医疗、教学及科研工作多年。在国内中医界率先引进了血流动力学检测、急诊床旁血滤、机械通气、急性心肌梗死静脉溶栓等多项技术,极大的提高了中医急诊的抢救成功率。主要研究领域是中西医结合防治突发传染病、脓毒症、耐药菌感染、MODS、心肺脑复苏等急危重症。近年来从中医的角度加深了对脓毒症病理生理改变、临床特征及诊断要点的认识,对中西医结合治疗脓毒症组织器官低灌注、凝血功能障碍、急性肾功能障碍和胃肠功能障碍进行了深入研究,并取得了一定的成果。

牵头或参与制定新发突发传染病(登革热、埃博拉、MERS、寨卡)的国家和行业中医药诊疗方案的专家共识/指南,推动中医药在新发突发传染病领域中的应用。牵头“十三五”传染病重大专项——突发急性传染病中医药防治方案研究。规范脓毒症中医辨证体系,牵头制定国内第一部脓毒症中医药补充治疗指南。提出“伏邪”在耐药菌感染中的重要作用,研发了具有逆转/延缓细菌耐药作用的中药复方芪归银颗粒等。2015-2017年团队承担国家级项目8项,省部级项目16项,局级项目12项,累计36项。三年发表中文文章71篇,其中SCI论文5篇,出版专著4部,申请专利7项,授权专利4项,形成相关特色技术18项。

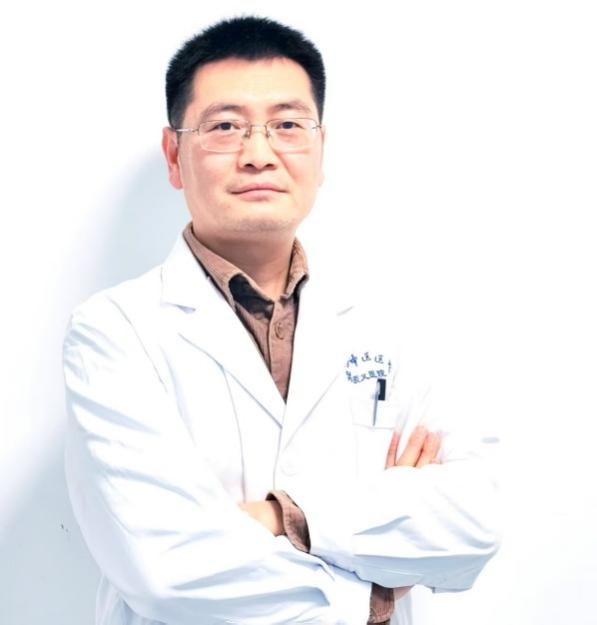

学科带头人

肖阳春,男,主任医师,毕业于武汉大学,学士,北京中医医院顺义医院急诊科主任,现任北京中西医结合学会急诊分会常委,中华中医药学会急诊危重症分会委员,世界中医药学会联合会急症专业委员会会员,中国民族医药学会急诊医学分会会员,是北京市卫生局基层青年医师骨干。拥有急诊内科10余年工作经验,擅长慢性阻塞性肺疾病,呼吸衰竭,心衰及其他常见内科急危重症的诊断与治疗。参与研究课题10余项,发表核心期刊8篇。

后备学科带头人

梁立新,女,副主任医师,博士研究生,后备学科带头人,中华中医药学会急诊危重症分会青年委员,北京急诊青年与创新转化分会委员,北京中医药学会第七届急诊危重症专业委员会青年委员,北京中西医结合学会第七届急救医学专业委员会青年委员,第六批北京世纪中医药专家继承人,发表核心期刊及科普论文等十余篇。